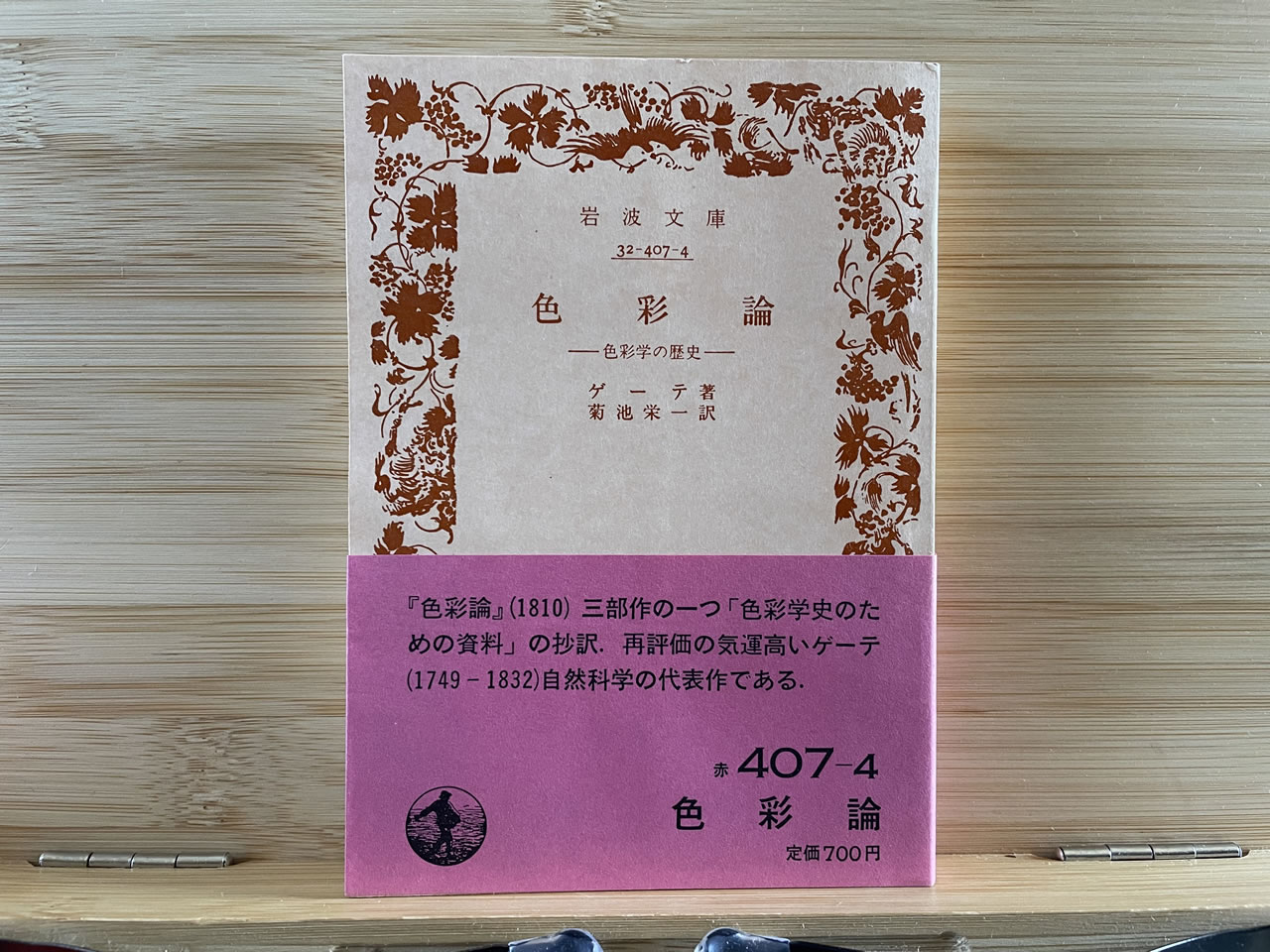

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの著書『色彩論』(Zur Farbenlehre)は、1810年に出版された色彩に関する大著です。この作品は、約20年の歳月をかけて執筆され、ゲーテ自身が非常に重要視していた著作です[1][2]。

『色彩論』の特徴は、ニュートンの光学理論に対する批判的な立場を取っていることです。ニュートンが光を数量的に分析し、色彩を波長の違いによって説明したのに対し、ゲーテは人間の感覚と自然の相互作用によって色彩が生成されると考えました[2]。

ゲーテの色彩論の核心は、色彩を光と闇の相互作用から生まれるものとして捉えた点にあります。ニュートンが闇を単なる光の欠如と考えたのに対し、ゲーテは闇を光と同様に色彩現象の重要な要素として位置づけました[2]。

ゲーテは、プリズムを用いた実験を通じて、黄色と青を色彩の両極として捉えました。彼は、白い紙の上に黒い細長い紙片を置き、プリズムを通して観察すると、青、紫、赤、橙、黄の順に色が並んで見えることを発見しました。これらの色を重ねていくと、最終的に青、赤、黄の三原色になるとゲーテは考えました[2]。

この観察に基づき、ゲーテは独自の色彩環を提唱しました。この色彩環は、赤を頂点とし、黄と青を両端とする三角形と、緑を下の頂点とし、橙と紫を両端とする逆向きの三角形が重なり合った六角形の形をしています。この色彩環では、対になる色(例:赤と緑、黄と紫、青と橙)が互いに呼び求め合うという「分極性」の概念が示されています[2]。

ゲーテの色彩論は、単なる物理的な分析を超えて、色彩が人間の精神に与える影響にも言及しています。例えば、黄色や橙などの光に近い色は快活で生気ある気分をもたらし、青や紫などの闇に近い色は不安や憧憬の気分をもたらすと述べています[2]。

ゲーテの色彩論は、科学的な正確さよりも、現象の知覚に重点を置いた美学的なアプローチを取っています。この点で、ゲーテの理論は現代の科学的な色彩理論とは異なりますが、色彩の心理的、道徳的、精神的側面に注目した点で独自の価値を持っています[3]。

ゲーテの色彩論は、後の芸術家や思想家に大きな影響を与えました。例えば、ショーペンハウアーは『視覚と色彩について』という著作でゲーテの理論を支持しつつ、修正を試みています[2]。また、ゲーテの色彩対立の考え方は、現代の色彩視覚理論である反対色説にも影響を与えたと考えられています[5]。

ゲーテの『色彩論』は、科学的な色彩理論というよりも、色彩の知覚に関する合理的な記述と言えるでしょう。ゲーテは「すべての事実は理論である」と考え、現象そのものが理論であると主張しました。この姿勢は、数学的な分析よりも感覚的な観察を重視するゲーテの方法論を表しています[3]。

Citations:

[1] https://ameblo.jp/miyaponko/entry-12343332013.html

[2] https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%B2%E5%BD%A9%E8%AB%96

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_Colours

[4] https://www.gutenberg.org/ebooks/50572

[5] http://gurneyjourney.blogspot.com/2023/08/goethes-color-chart.html

コメント